風水害を知ろう

風水害を知る

河川の氾濫とは?

- 大雨で川の水位が上がって、堤防の高さを越えたり、堤防が壊れて、水があふれる現象です(これを外水氾濫といいます)。

- 街中でよく見られる小さな川と、河川敷にグラウンドがあるような大きな川では、流域面積が異なることで、被害の大きさや、氾濫までの時間が違います。

※流域とは降った雨が川に集まる区域 - 上流で降った雨でも水位が上がるので、注意が必要です。

街中でよく見られる小さな川(安川、内神川、手城川など)

晴れている

川底が見えるくらいの水位で、さらさらと流れている。

雨が降り始める

降り始めるとすぐににごって川底が見えなくなり、流れが速くなる。

さらに、雨が強くなる

狭い流域から水が一気に集まるため、家が建っている地面の高さまで水位が急上昇。

川から水があふれる

【内神川の氾濫の状況】

●川沿いで浸水。

●雨が止むと急速に水位が低下。

写真:平成22年7月豪雨(呉市)

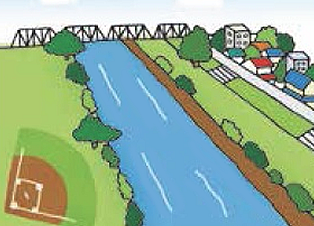

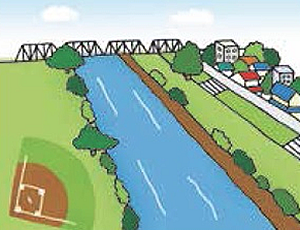

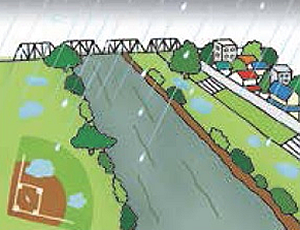

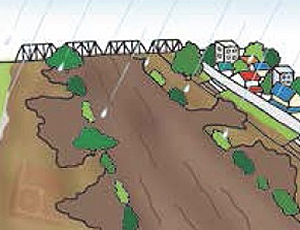

河川敷にグラウンドがあるような大きな川(江の川、太田川、芦田川など)

晴れている

大きな水路をゆったりと流れている。

雨が降り始める

降り始めてから時間の経過とともに、少しずつ水位が上昇。

さらに長い時間、強い雨が降り続く

広い流域から水が集まるため水位がゆっくり上昇し、堤防の上の付近まで上昇。

川から水があふれる

【鬼怒川の氾濫の状況】

●広範囲にわたり、浸水。

●雨が止んでも浸水が長く続く。

【江の川の氾濫の状況】

左写真:平成27年9月豪雨(茨城県常総市)

(提供:国土交通省関東地方整備局)

右写真:昭和47年7月豪雨(三次市)

(提供:国土交通省関東地方整備局)

右写真:昭和47年7月豪雨(三次市)